问:针对国家战略需求和区域行业发展,地方行业院校在工程类高层次人才培养方面,应如何精准定位,构建鲜明的人才培养特色和竞争优势?

答:

沈阳工业大学面向国家战略需求和区域行业发展需要,以产教深度融合为核心,构建精准化、交叉化、差异化的人才培养体系,具体工作体现以下四个方面:

一、锚定区域产业根基,构建“需求-培养-就业”闭环生态

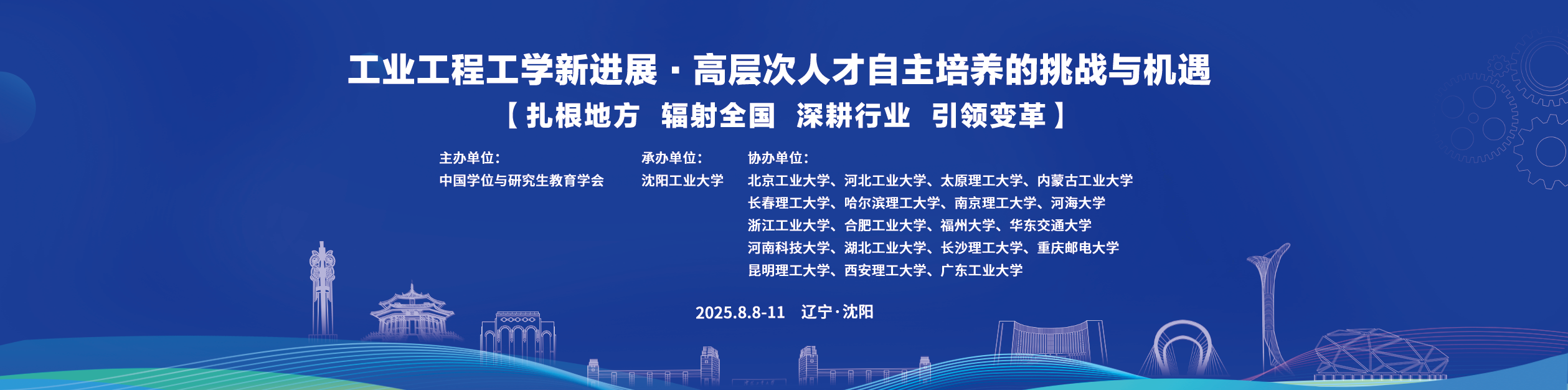

学校始终扎根辽沈大地,与区域发展同频共振,以先进装备制造业为依托,形成“本地培养-本地就业”的良性循环。学校60%生源来自辽宁,70%毕业生留辽就业,其中45%以上进入制造业,学校专业类别与辽宁万亿级产业基地精准对位率达75%、与重点产业集群形成54%有效联动。

图1 沈阳工业大学专业类别与辽宁省万亿级产业基地和重点产业集群对位图

二、聚焦国家战略领域,打造“专项化+交叉化”培养载体

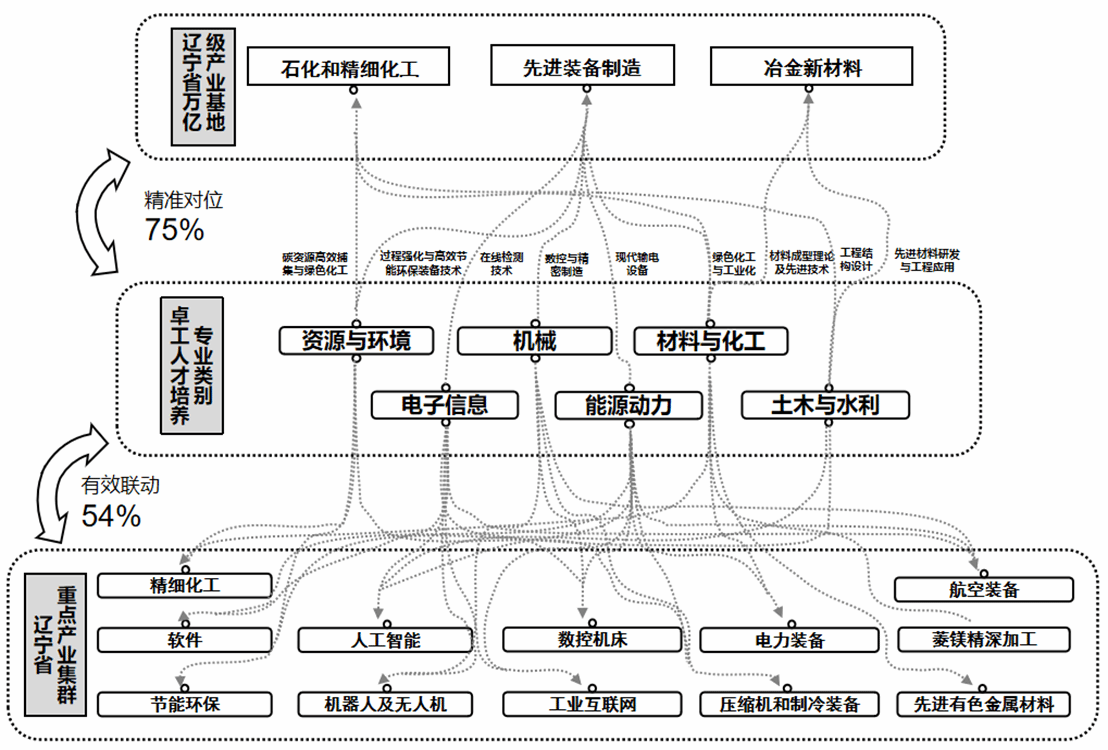

面向国家重大战略需求,设立精准化培养专项,面向国家工程硕博士改革专项试点,覆盖智慧能源、工业母机等 6 大关键领域,联合航天科工、中国中车等8家央企,2025年招生35人;同步推出卓越工程创新人才专项,拓展至7大关键领域(含关键软件),联动33家省属名企,形成“国家战略+区域特色”的双层培养体系。打破单一学科壁垒,分领域制定多学科交叉培养方案,推行“一生一案”,培养复合交叉型工程人才。

图2 按关键领域多学科跨专业制定个性化培养方案示意图

三、深化产教融合机制,构建“全链条+沉浸式”实践体系

通过“企业全程参与”实现培养闭环:企业专家占学位评定分委员会 52.6%,全程参与招生面试;27个省级校企联合培养基地年均接纳600余名研究生。在实践模式上,创新“本研衔接、前置培养”的工学交替机制,部分研究生阶段课程提前至本科第八学期开设,毕业设计课题全部源自企业真实项目,实现培养与实践100% 挂钩。灵活划分校企联培阶段,实施硕士“0.5+0.5+2(X)+0.5”、直博“0.5+1+3(X)+1”培养模式。建成“1+N”工程师技术中心26个,实现企业实践、项目一线与学校课程耦合并进,工程化培养无缝链接,实现工学交替切换灵活化。

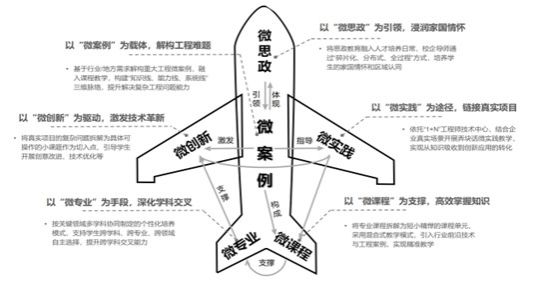

四、解构“366→1”育人密码,构建“三线引领+六微协同”特色培养体系

沈阳工业大学以“366→1”育人密码为核心,围绕思政、实践、创新3条主线,通过微思政、微专业、微课程、微案例、微实践、微创新6微协同,达成培养卓越工程人才的1个核心目标,构建起差异化培养生态。严格落实卓越工程师培养认证标准,通过系统化设计与精细化实施,确保每一项培养举措都与认证标准精准对标。在此基础上,学院在人才培养中实现了八项100% 突破,构建起“招生-培养-实践-评价”的全链条育人体系,为卓越工程师培养提供了坚实保障。

图3 “微思政引领 六微协同”体系关系图

问:如何帮助学生在入企初期快速适应企业环境?

答:

沈阳工业大学卓越工程师学院精心设计,系统谋划,从认知培育、实践衔接、协同保障三方面帮助学生快速适应入企环境。

一、前置企业文化浸润,筑牢认知基础

编制《企业文化手册》,系统整合8家央企和33 家省内联培企业的发展历程、技术特色与价值观,作为学生入企前的必修材料。通过“任远”大讲堂邀请国家卓越工程师、大国工匠、企业总师、行业名师等开展企业文化专题讲座,结合“企业认同教育”引导学生理解企业使命。同时,组织学生开展“辽宁产业需求”相关社会调研14次,形成调研报告24份,提前熟悉区域产业生态与企业定位,为入企适配奠定认知基础。

二、深化导学思政协同,打通适应链路

构建“校内导师+企业导师”双导师协同机制,出台《沈阳工业大学工程硕博士人才培养“导学思政”育人工程实施方案》,明确导师在学生入企初期的“传帮带”责任。构建集爱国、创新、求实、奉献、协同、育人为一体的导学共同体。开展“导学思政”研讨会、培训会,培育专题立项12项、典型案例20个。校企导师通过“碎片化、分布式”微思政形式,将企业规章制度、团队协作要求融入日常指导,帮助学生快速理解职场规则。例如,在航天科工等企业实践中,导师同步开展“工程党建”活动,通过“劳模工匠进讲堂”等载体,强化学生对企业精神的认同。

三、强化校企联动实践,提升适应能力

实施“预实践+渐进式入企”模式,即本科阶段通过“1+N” 工程师技术中心的“微场景”开展“微实践”,模拟企业真实场景和实践;研究生阶段推行工学交替,入企前期组织企业实地调研、企业入校走访,让学生提前熟悉生产流程与团队架构。以“微案例”解构企业项目,将复杂工程问题拆解为可操作的小课题,引导学生在模块化实践中逐步融入。同时,依托校企联络专员(12 人)建立实时反馈机制,及时解决学生适应过程中的困难,确保从校园到企业的无缝过渡。