问:地方院校探索建设独立的工程师技术中心的途径和方法有哪些?

答:

根据国家区域产业发展重大需求,学校通过搭建“点—线—面”的产学研合 作网络,建设多类型产业技术创新服务载体,促进人才链、创新链、产业链和资金链精准对接;不断探索构建新型合作转化机制,出台系列人才培养、成果转化引导和激励政策,保障工作扎实推进,有效支撑高水平创新型省份的建设。工作业绩连续多年获得国家和省级主管部门表彰认可。

1.搭建“点—线—面” 多类型产业技术创新服务载体

(1)校企共建联合研发中心,夯实 “点”上的校企合作

学校与龙头链主企业成立校企联合研发中心,实施开展“专业学位研究生卓越培养项目”。立足企业高质量转型发展的技术难点,校企联合开展有组织、成规模、成建制全方位协同育人,提升企业核心竞争力。

(2)广泛布局地方研究院的建设,推进“线”上的产业融合发展

面向20余个县市区产业集群,学校系统布局26个地方研究院,深度对接数字经济、高端智造、生物医药等万亿级产业集群,将企业生产难题转化为研究课题,实现企业真实工程问题向教学资源的系统转化。

(3)设立工业技术转化与推广中心,支撑“面”上产业的转型升级

学校设立独立机构,专职负责成果转化和研究生联合培养工作,出台《浙江工业大学专业学位研究生卓越培养项目管理办法》《地方实体研究院培养研究生管理办法》《浙江工业大学关于提升科技项 目执行绩效实施办法》等政策,建立了较为完整的保障和评价机制,持续提升人才培养质量,激发成果转化活力。

2.工作成效

自2017年以来,浙江工业大学累计获得中国产学研合作促进会各类奖项(荣誉)24项,其中产学研创新成果奖11项(含一等奖2项,二等奖5项,三等奖1项,优秀奖3项),产学研创新促进奖11项,产学研创新示范基地1项,产学研深度融合十大好案例1项。

问:如何解决校企双导师制度落实不到位,企业导师联合培养实际参与度不足的问题?

答:

1.突破限制,首创产业第一导师新机制

浙江工业大学率先突破产业人才担任第一导师的原有制度限制,出台《双聘人才研究生指导教师选聘管理办法》,明确产业导师资格认定标准,创新产业成果与学术成果等效互认评价体系,突破人事关系和导师准入限制,允许符合条件的企业专家担任研究生第一导师,赋予其“招生—培养—毕业”全过程学业指导主导权。

2.质量保障,提升专业型研究生培养质量

针对校企联合培养因权责不清、监管虚化难以达到研究生培养质量标准等难题,浙江工业大学通过四方协议明确产业导师责任,开办产业导师培训学校,一对一配备有项目合作的校内第二导师,组织专家审议培养计划,组建校企研究生教学督导组,建立健全三级学业预警机制、分流淘汰机制、毕业创新成果认定办法,构建一体贯通的产业第一导师研究生培养内部质量保障体系。

3.创新生态,促进产教融合全面深化

构建“学科—产业—人才”闭环生态,强化“产业+学术”导师团队的紧密合作,配套出台《双聘人才科研成果认定实施细则》《双聘人才合作申报科技项目管理办法》《双聘人才成果转化收益分配办法》《学校—高能级平台大型科研仪器设备开放共享实施办法》等文件,建立“平台共建、技术共研、成果互认、收益共享”机制,将产业现场建设成为实践教学场景,实现研究生课题100%源自企业真问题。

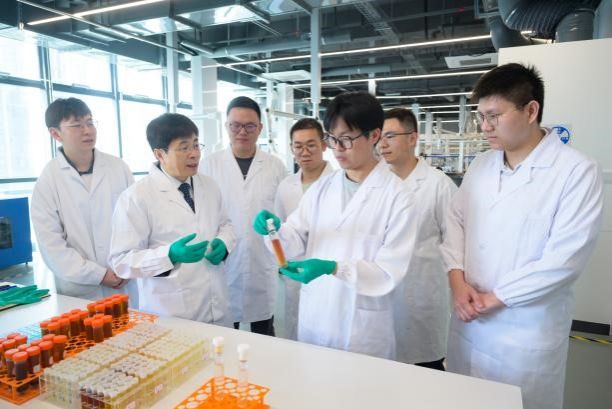

产业第一导师聘任仪式

产业导师林文峰指导学生开展实验